在竞技体育的舞台上,技术、体能和战术固然重要,但近年来,体育心理学的崛起让越来越多的人意识到:心理素质往往是决定胜负的隐形之手,无论是奥运会上的巅峰对决,还是职业联赛中的关键战役,运动员的心理状态常常成为比赛走向的风向标。

过去,体育心理学曾被视作“软科学”,许多教练和运动员更倾向于将精力集中在身体训练和技术打磨上,随着体育竞争的日益激烈,心理因素的作用逐渐凸显,研究表明,在高水平比赛中,运动员的技术差距往往微乎其微,而心理抗压能力、专注力和情绪调节能力则成为决定胜负的关键。

以网球名将纳达尔为例,他的“战斗精神”一直被球迷津津乐道,在多次大满贯决赛中,纳达尔在落后的情况下依然能保持冷静,甚至逆转比赛,这种强大的心理韧性并非天生,而是通过长期的心理训练和比赛经验积累而成,体育心理学家指出,纳达尔的成功离不开他对情绪的精准控制和对比赛节奏的敏锐把握。

对于运动员来说,高压环境是常态,奥运会、世界杯等顶级赛事不仅是技术的较量,更是心理的博弈,2016年里约奥运会乒乓球男单决赛中,中国选手马龙对阵队友张继科,尽管两人实力相当,但马龙在比赛中展现出更稳定的心理状态,最终以4比0完胜,赛后,马龙坦言:“在这样的大赛中,技术已经练到极致,比的就是谁的心态更稳。”

类似的例子在足球场上也不少见,2022年卡塔尔世界杯决赛,阿根廷队与法国队鏖战至点球大战,阿根廷门将马丁内斯在点球大战前的一系列心理战术——包括干扰对手和自信的姿态——成为球队夺冠的重要因素,体育心理学家分析称,马丁内斯的举动并非偶然,而是经过精心设计的心理博弈,旨在削弱对手的信心。

现代体育心理学已经发展出一套系统的训练方法,帮助运动员提升心理素质,常见的技巧包括:

对于年轻运动员而言,心理训练同样至关重要,许多天赋异禀的选手因心理素质不足而早早陨落,而一些资质平平的运动员却凭借强大的心理韧性走到了职业巅峰。

中国跳水队的全红婵在2021年东京奥运会上以14岁的年龄夺得金牌,她的教练透露,除了技术训练外,团队特别注重她的心理建设。“我们不会让她过早接触社交媒体壹号娱乐,避免外界干扰,同时通过游戏和团队活动让她保持轻松的心态。”

随着科技的进步,体育心理学正与大数据、人工智能等技术结合,为运动员提供更精准的心理支持,通过可穿戴设备监测运动员的心率变异性和脑电波,实时评估其心理状态,并给出调整建议。

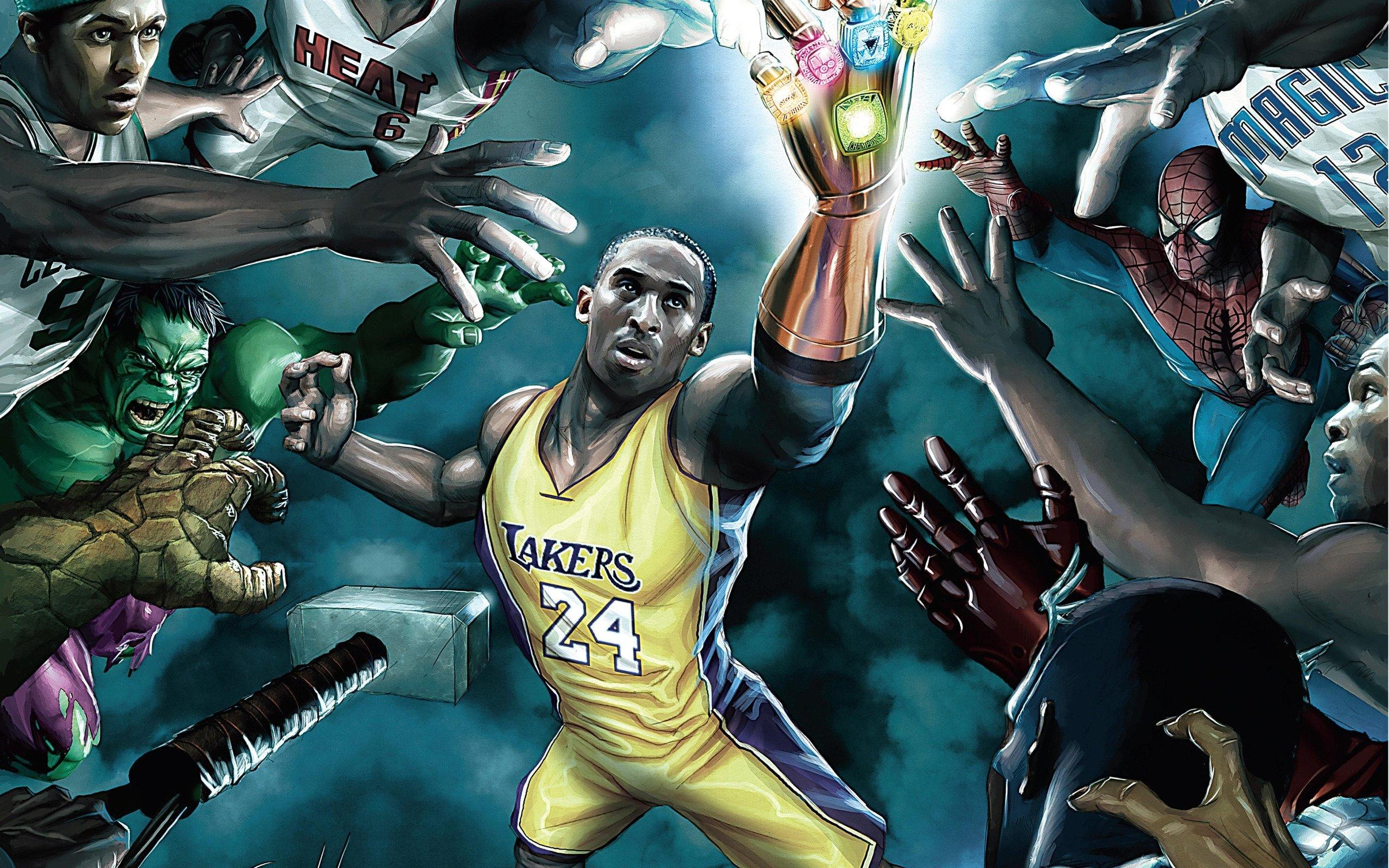

越来越多的职业俱乐部和国家队开始聘请专职体育心理学家,英超豪门曼城、NBA球队金州勇士等顶级队伍均设有心理辅导团队,帮助球员应对比赛压力、伤病恢复甚至职业生涯规划。

体育心理学的兴起标志着竞技体育进入了一个全新的时代,无论是职业运动员还是业余爱好者,心理素质的提升都将成为未来训练的重要组成部分,在技术与体能趋于极限的今天,心理层面的突破或许才是下一个冠军的真正密码。